Каждый раз, говоря о постмодерне, приходится напоминать, до какой степени эта тема далека от навязанной ей факультативности. Есть движения в культуре и цивилизации настолько амплитудные, что их не замечают под быстрыми и поверхностными вибрациями современности, теряя при этом многое, если не главное. Это как судить о погоде, не видя изменений климата. Кроме того, в истории с постмодерном и его происхождением из духа модерна есть не только «размер», но и своя занимательная география: где что возникло, как и куда распространилось и чем стало на «месте посадки». Все эти путешествия идей и духа из варяг в греки и обратно многое раскрывают и в самом постмодерне, помимо его российской имплементации, и в нынешних метаниях России от одной политической «страны света» к другой.

Между Западом и Востоком

Межеумочное положение, иначе трактуемое как локализация между Европой и Азией, столько раз отрабатывалось в истории отечественной и мировой мысли, что уже вязнет в зубах. Россию здесь либо столбят как безоговорочную Европу, хотя и с недоделками и колоритом, либо погружают в «колею» азиатчины, из которой не выбраться, либо возвышают до самостоятельной цивилизации Евразии — отдельного культурного континента.

Если же говорить оценочно, то в такой локализации видят либо проблему (Россия как неполноценная Европа), либо беду однажды набежавшей и внутренне так и не побежденной Азии, либо, наоборот, огромное преимущество в миссии посредника, синтезатора, «моста».

В этой мозаике, подкупающей именно своей полнотой, уже давно не хочется делать выбор в пользу одной из версий. Во всем здесь есть элемент правды, и скриншот всей дискуссии мог бы указать если не на выход, то хотя бы на вектор. Но есть моменты, требующие уточнения.

Тени прошлого

Во-первых, всегда важно видеть новый интерес и реальный политический проект, стоящий за той или иной локализацией России между Европой и Азией. Иногда (как с нынешним евразийством) это выливается в попытки сваять для власти презентабельную идеологию, даже с приличными предшественниками, в которую, однако, упаковывается одиозная политическая модель. Сейчас это призыв к военизированной деспотии, открытым текстом даже в наших условиях наверху пока не произносимый. Такой латентный проект всегда полезно реконструировать и проявить, например, честно прописав те изменения в конституции, политическом законодательстве и считающихся легальными практиках власти, которые вытекают из этой евразийской идеологии, из скандального тезиса Минкульта «Россия не Европа», из всякого прочего политического ориентализма. Иначе мы так и будем терпеть в окологосударственной идеологии стыдливый, но крайне претенциозный, псевдотеоретический эвфемизм, позволяющий вдохновляться диковатыми идеалами в якобы респектабельной упаковке и почти без формальных признаков призыва к государственному перевороту.

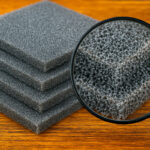

Во-вторых, требует ревизии и сама идея «моста», «перекрестка», оставшаяся от времен, когда географическое положение относительно главных траекторий мировой коммуникации было значимым. Но с тех пор в онтологии движения культуры и цивилизации многое изменилось. Физические перемещения не так много значат, работает совсем другая география — деловых и интеллектуальных связей, виртуальной коммуникации, обмена «мягкой силой». Это совсем другие агрегатные состояния коммуникации, другие карты мира, на которых наше «узловое» положение уже мало что обещает и выигрывает. От старой теории обмена остается лишь мифология «идеального узла» — метафизика жидкого тела…

В-третьих, евразийство в нашей доморощенной интерпретации уже отстает и от самой идеи. Запад давно так освоил Восток, а Европа — Азию, что нам до этого синтеза лет сто ползти на спине. И наоборот: обращаясь на Восток и к Азии, мы встречаемся там… с пришедшими на другую сторону Земли Западом и Европой, до которых сами не дотянулись, а теперь отплевываемся от того, что зуб неймет.

И так по всему фронту — от философии, музыки и архитектуры до институтов, практик, моделей экономики и структур повседневности.

Ориентализацию придумал и неплохо осваивает сам Запад. Восток поступил симметрично: принял идею выборочной вестернизации без потери лица и тоже пошел навстречу. Но все это пока без России, стараниями власти вязнущей в своей самобытности на заброшенном «перекрестке цивилизаций» — по самые оси.

Европейский модерн: один исток, два русла

Есть проблемы с атрибуцией идей. Завезенным в Святую Русь западным порождением наши патриоты считают то, что во всем мире с придыханием относят к русскому авангарду, бывшему таковым и стилистически, и в творческом лидерстве. И наоборот: с русским коммунизмом носятся, забывая, до какой степени он привязан к исконно западному, европейскому проекту идеального общества, очищающей революции, научной организации всего, прогресса в целом. Суть европейского модерна, идущего от Нового времени, помимо идей эмансипации человека, просвещения и права, содержала еще и программу тотального проекта, устанавливающего единственно правильное жизнеустройство, будь то архитектура среды, социума и самого сознания. Здесь ключевое слово — построить. Построить идеальный город, идеальное общество — и «построить» людей. По крайней мере, в этом сталинизм и нацизм законно и давно считаются порождениями темной стороны европейского модерна.

Разница в том, что Европа, опередив Россию с революциями, сохранила позитив этого прорыва, но смирила пафос идейно мотивированного насилия (хотя и сорвалась в Германии). Россия же, восприняв европейский проект, отнеслась к нему с азиатским фундаментализмом, оказавшись в этом «западнее Запада», что превратило проект в собственную противоположность, в нечто малосъедобное, как неправильная фугу. Кстати, для получения права на приготовление этой рыбки лет триста тому назад кулинар должен был съесть свою экзаменационную работу; и потом, если клиент умирал, повару полагалось остатки доесть, сопротивлявшимся «помогали». Европейцы в политической кулинарии эту процедуру прошли, завалив, но и пересдав экзамен на немцах. Мы же поставили опыт на себе, на стране — и теперь окормляемся поварами той же школы, с теми же рецептами и ингредиентами.

Постмодерн в мире и a la Russe

В базовых мотивациях постмодерна важны два момента — вкусовой и этический.

Тотальный проект, реализовав себя в градостроительстве и архитектуре, показал все прелести жизни в макете, реализованном в натуральную величину. Переоценка ценностей привела к культу совершенно особых качеств всего спонтанного и «исторически сложившегося», в том числе «архитектуры без архитектора».

Аналогичный политический проект в тоталитарных государствах породил столь чудовищные явления, что после лагерей смерти уже нельзя было делать вид, что прежний цивилизационный тренд всего модерна не нуждается в пересмотре самих его оснований.

Запад пошел по пути сепарирования светлой и темной сторон модерна — путем более последовательной реализации идеи права и эмансипации личности в целях защиты от темной стороны того же модерна — от профетического и силового навязывания идеальных моделей, в том числе человеконенавистническими средствами. Это был отказ от жесткости и жестокости нормы в пользу лояльного отношения ко всему «неправильному» и «аномальному», будь то формальные приколы в архитектуре, меньшинства в политике и прочих подобных ориентациях, разного рода отклонения в биологии и психике… В экстремальных формах эту аномию культивировал постмодернизм как активная, боевая фракция постмодерна.

Россия легко сдвинулась к постмодерну, поскольку более других испытала на себе гипертрофию порядка, плана и всякого рода тотализации. Однако здесь так и не удалось завершить позитивную программу модерна, связанную с положительными сторонами просвещения, «здорового», понимающего себя и свои пределы рационализма, верховенства права и всякой прочей гуманизации и модернизации. В итоге отвязанный постмодернизм в государственной политике наложился на недоделанный модерн, из-за чего сам превратился в инструмент тотализации, силового встраивания в проект, подавления сознания.

В истории бывали эпизоды массового сворачивания мозгов за идеалы, но никогда за идеалы не боролись с таким грубым цинизмом. Небрежение нормами, разрывы референции (связи языка с реальностью), отмороженная ирония, вырождающаяся в прямое издевательства над доверчивостью толпы — все это оказалось присвоено правящей корпорацией в качестве властной привилегии.

Управляемую толпу, наоборот, загнали на темную сторону модерна с тотальным контролем и порядком, с хорошо организованным единомыслием и всеобщей устремленностью. Постмодерн с его неприятием всякого рода фундаментализма, тупой убежденности, избыточной серьезности и слепой страсти сюда не дошел. Наоборот, верхушечный и технологически эффективный постмодернизм, взятый на вооружение средствами массового поражения сознания, снял с этих инструментов последние технические и моральные ограничения, что позволило выстроить подобие того же концлагеря, в котором большинство пребывает добровольно, само себя сторожит и охраняет охранников от посягательств внешней свободы и своих «расконвоированных». Новая аномия власти наложилась на старый дирижизм, обычные дисциплинарные техники — на необычную самодисциплину.

Родился монстр: экстремальный постмодернизм на службе недоделанного в лучших и неизжитого в худших своих сторонах модерна, утрированный так же, как в свое время русский коммунизм утрировал дух западного модерна.

Постколониализм, диаспора и культ карго

Мощный «географический» сдвиг произошел и в российском самосознании. Весь советский период местная цивилизация рассматривала себя в движении к удаленному идеалу — к «светлому концу». Уже были сомнения в том, что туда же стремится остальной мир, однако схема движения оставалась вне критики и рефлексии. Политическая эсхатология — все же очень устойчивая и въедливая модель устройства времени и жизни в нем.

Этот конструкт истории сохранился и вне марксоидной идеологии. Светлые идеалы рынка и либеральной демократии легко заняли место тотального плана и бесклассового общества. Реальность все так же оценивается в сравнении с нормативной моделью. В частности,

мы видим себя всегда «не совсем европейцами» — либо не дошедшими до образца, либо, наоборот, оторвавшимися от корней, скреп и культурных кодов.

В этом есть нечто знакомо колониальное. Страна как вечная колония некоей отнесенной в будущее идеальной метрополии — не важно какой. Мы смотрим на самих себя, как когда-то смотрели на островных аборигенов «белые люди в пробковых шлемах» (любимый образ фанатов разоблачения карго-культа в РФ). И сами ощущаем себя в этой позиции «большими белыми людьми», убившими дикаря в себе, но не в соплеменниках. Здесь патриоты равны западникам, только модель у них сзади, а в дикарях числится Европа и все в России, еще не затронутое эпидемией бешеной идентичности.

Открытием Запада в отношении к примитивным культурам был отказ рассматривать их как отклонение от «правильной» модели. Предмет надо исследовать сугубо структурно и исходя из наличия в нем собственных оснований, без бинарных оппозиций «высшего и низшего», «примитивного и развитого». Если встраивать себя туда, где вас нет, возникают наведенные эффекты.

Однако применение этой стратегии в России осложнено — при всей ее продуктивности.

Прежде всего внешняя нормативная модель здесь исторически встроена и законно входит в реестр «собственных оснований». Убрать ее — значит искусственно создать методологическую брешь.

Далее, первые восторги от обнаружения в РФ аналогов карго-культа (сугубо внешняя имитация западных техник для уподобления себя белым людям и привлечения даров с неба) и потлача (дипломатия разоряющих даров в рамках неэквивалентного обмена) — все это быстро выродилось в карго-культ второго порядка, в сугубо формальную имитацию подсмотренных методик. Делать из россиян слишком правильных аборигенов не лучше, чем видеть в аборигенах неправильных европейцев.

И наконец, этика методологии. Со временем сам же Запад увидел в первых исследованиях карго-культа следы высокомерия колониальной методологии, преодолеваемой сейчас «постколониальными» исследовательскими стратегиями. У нас же, особенно в диаспоре, российские сближения с примитивными культурами встречаются с язвительностью человека белее белого и с идеально пробковым верхом.

Эта «внутренняя колонизация», о которой пишет Александр Эткинд, залипла в мозгах и порах, и если и отдирается, то с визгом, как жвачка от кошки.

Александр Рубцов

Источник: novayagazeta.ru